WHO(世界保健機構)の報告によると、不妊の原因を男女別にみると、女性側にのみ原因がある場合が41%、男性側にのみ原因がある場合が24%、男女ともに原因がある場合が24%で、半数近くは男性にも原因があるため、カップルで協力して検査や治療を受けてゆくことが大切です。

不妊の原因を割合でみると、男性因子が33%、卵巣因子が21%、卵管因子が20%、子宮因子が18%、免疫因子が5%、原因不明が4%となっています。

月 経 の 基 礎 知 識

月経周期とホルモンの変化

月経周期とホルモンの変化

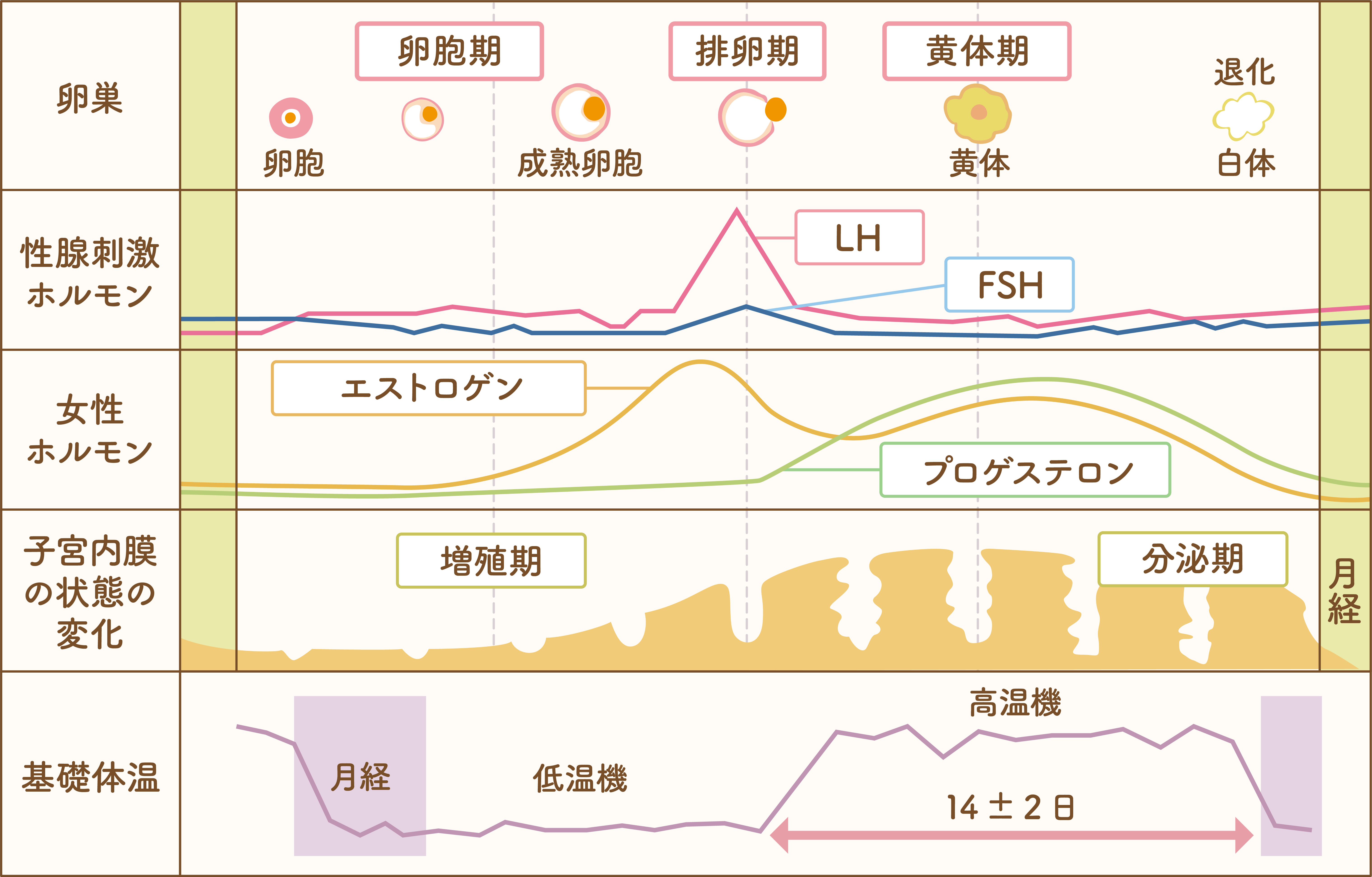

月経周期は、卵胞期、排卵期、黄体期の3つに分けられます。卵胞期のうち月経がある期間を、月経期と呼ぶこともあります。

女性ホルモンには、卵巣から分泌される「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」の2つがあり、毎月妊娠の準備としてエストロゲンとプロゲステロンが大きく変動しています。

エストロゲンは、子宮内膜を厚くして受精卵の着床を助け、妊娠に備える働きがあります。

プロゲステロンは排卵直後から分泌量が増える、妊娠を維持するためのホルモンで、基礎体温を上げ、受精卵が着床しやすいように子宮内膜を安定させ、乳腺を発達させる働きもあります。

また、月経周期はエストロゲンやプロゲステロンだけではなく、脳下垂体から出る卵胞刺激ホルモン(FSH)や黄体化形成ホルモン(LH)などさまざまなホルモンが関連し合い、1つの周期をつくり出しています。

〈卵胞期〉低温期

〈卵胞期〉低温期・卵巣:FSHの刺激により卵胞が発育し、発育した卵胞からエストロゲンが分泌されます。

・ 子宮:エストロゲンの影響で子宮内膜が厚くなります。厚みを増した子宮内膜は、受精卵が着床しやすい環境に変化します。

〈排卵期〉高温期

〈排卵期〉高温期・基礎体温はプロゲステロンの影響を受け、低温期→高温期に徐々に上がります。

・卵巣:黄体化ホルモン(LH)が成熟した卵胞を刺激し(LHサージ)、卵巣から卵子が飛び出します。これを「排卵」と呼びます。

〈黄体期〉高温期

〈黄体期〉高温期・卵巣:排卵した卵胞は「黄体」となり、プロゲステロンとエストロゲン(主としてプロゲステロン)を分泌します。

・子宮:受精卵が着床しやすいように子宮内膜がさらに厚くなります。

〈月経期〉低温期

〈月経期〉低温期・卵巣:受精卵が着床しないと黄体は約2週間でその機能がなくなり、「白体」に変化して消失してしまいます。プロゲステロンの分泌も急激に減ります。

・子宮:受精卵が着床しなければプロゲステロンの分泌が低下するので厚くなった分の子宮内膜が剥離して、出血とともに子宮外に排出されます。これが「月経」です。

・プロゲステロンの低下により、基礎体温が下がります。

不 妊 の 原 因

不妊症の定義

不妊症の定義

日本の産婦人科学会によると、「健康な男女が子どもを望んで、避妊せずに性交を続けているのに、1年間妊娠しない場合」を「不妊」といいます。

一般的に、生殖能力が正常なカップルが避妊をせずに性交渉を行った場合では、1か月ごとに約20%の確率で妊娠し、半年で約73.8%、1年で約93.1%のカップルが妊娠すると言われています。

しかし、不妊の原因がある場合は、妊活の期間に関係なく、早期の病院の受診と検査や治療が望まれます。

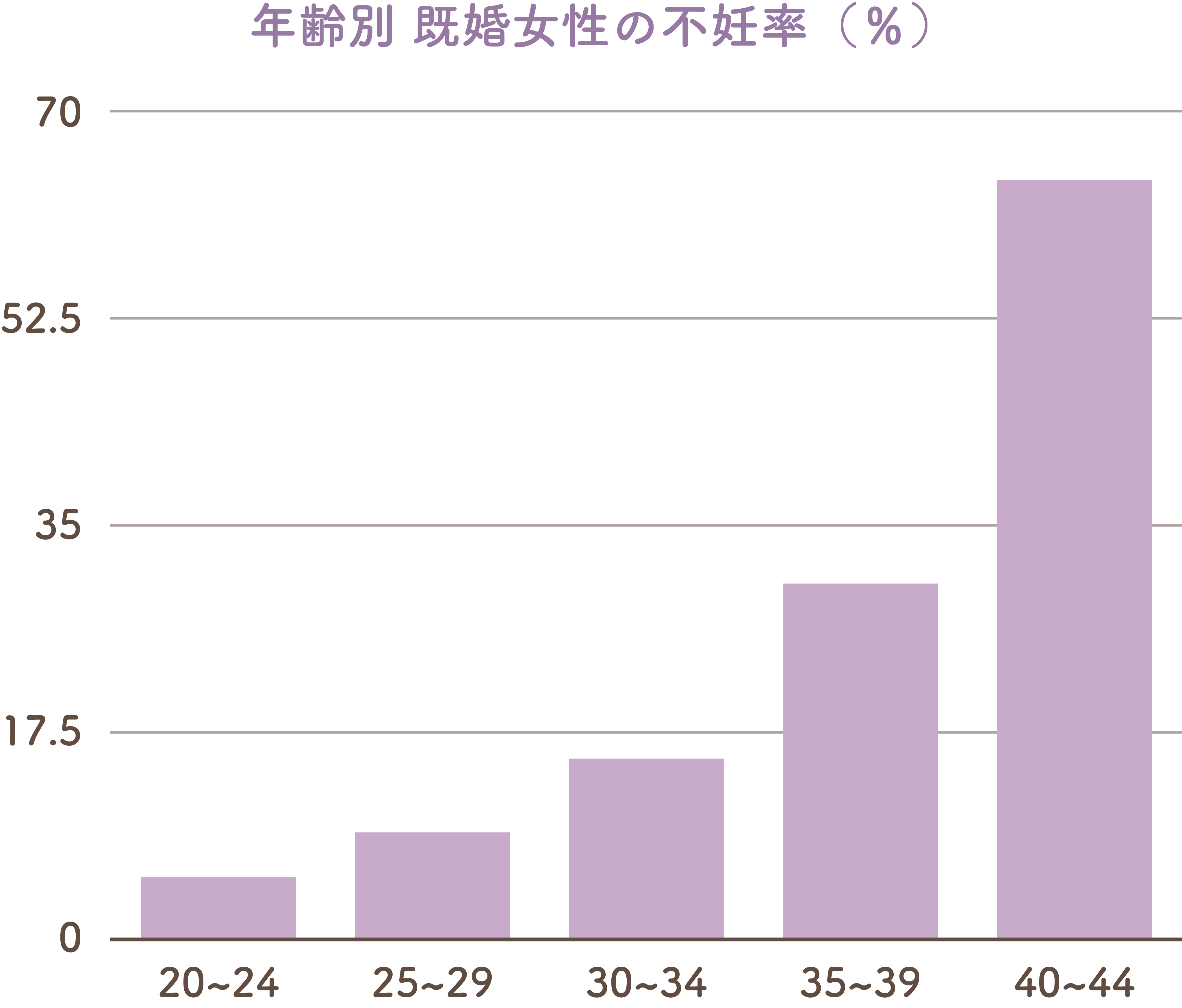

日本で挙児を希望するカップルの10~15%が不妊であり、健康な夫婦の1割以上が不妊に悩んでいると考えられています。また、女性の加齢と不妊は密接に関係し、不妊の割合は20歳代前半までは5%以下ですが、20歳代後半より9%前後の不妊率になり、30歳代前半で15%、30歳代後半で30%、40歳以降では約64%が自然妊娠の望みがなくなると推定されています。

WHO(世界保健機構)の報告によると、不妊の原因を男女別にみると、女性側にのみ原因がある場合が41%、男性側にのみ原因がある場合が24%、男女ともに原因がある場合が24%で、半数近くは男性にも原因があるため、カップルで協力して検査や治療を受けてゆくことが大切です。

不妊の原因を割合でみると、男性因子が33%、卵巣因子が21%、卵管因子が20%、子宮因子が18%、免疫因子が5%、原因不明が4%となっています。

女 性 不 妊 症

卵巣因子

卵巣因子

主な卵巣因子には次のようなものがあります。

1. 多嚢胞卵巣症候群(PCOS)

ホルモンのバランスがくずれて排卵がうまくいかず、卵巣に小さな卵がたくさんたまった状態です。これにより月経不順や不妊の原因となります。PCOSの診断は超音波検査と血液検査によって行われます。

2. 高プロラクチン血症(乳汁漏出症)

本来は出産後に授乳する際に増えるホルモン「プロラクチン」が、出産や授乳をしていないのに増えてしまう状態です。これが原因で月経が乱れたり、排卵しにくくなったりします。原因は脳の病気(脳腫瘍)や薬の副作用、甲状腺の問題(甲状腺機能低下症)などがありますが、原因不明であることも多いです。

3. 黄体機能不全

排卵後に卵巣にできる「黄体」という部分から出るホルモン(プロゲステロン)が不足している状態です。プロゲステロンは、受精卵が着床する場所である子宮内膜を整える働きがあり、着床とその後の妊娠維持に重要な役割を果たします。このホルモンが不足すると、着床しづらい原因になったり流産につながる可能性があります。

4. 早発卵巣不全(早発閉経)

日本人女性の多くは通常、45-56歳の間に閉経を迎えますが、20代、30代にも関わらず卵巣機能が極端に低下して無排卵(卵子が育たない)に陥ることがあり、これを早期卵巣不全と呼びます。

5. 急な体重減少・ストレス

急激な体重減少やストレスはホルモンバランスを崩し、月経不順や不妊症の原因となります。

卵管因子

卵管因子

卵管は、卵子と精子の通り道であるだけでなく、

●排卵された卵子をキャッチする

●精子と卵子が出会う場所になる

●受精卵を育てて子宮に運ぶ

という、とても大切な役割をもつ、妊娠にとって重要な臓器です。

そのため、卵管に問題があると妊娠が難しくなります。

代表的な原因には次のようなものがあります:

1. 性器クラミジア感染症

女性はクラミジアに感染しても無症状の事が多いですが、

感染が広がると卵管がふさがったり(卵管閉塞)、まわりが癒着(卵管周囲の癒着)したりして、その結果不妊や異所性妊娠(受精卵が子宮以外に着床してしまうこと)につながることがあります。

2. 子宮内膜症

子宮の内膜の組織が、卵巣やお腹の中で増殖してしまう病気です。

進行すると、卵管の周りが癒着して動きが悪くなり、卵子が通りにくくなって不妊(卵管性不妊)の原因になることがあります。

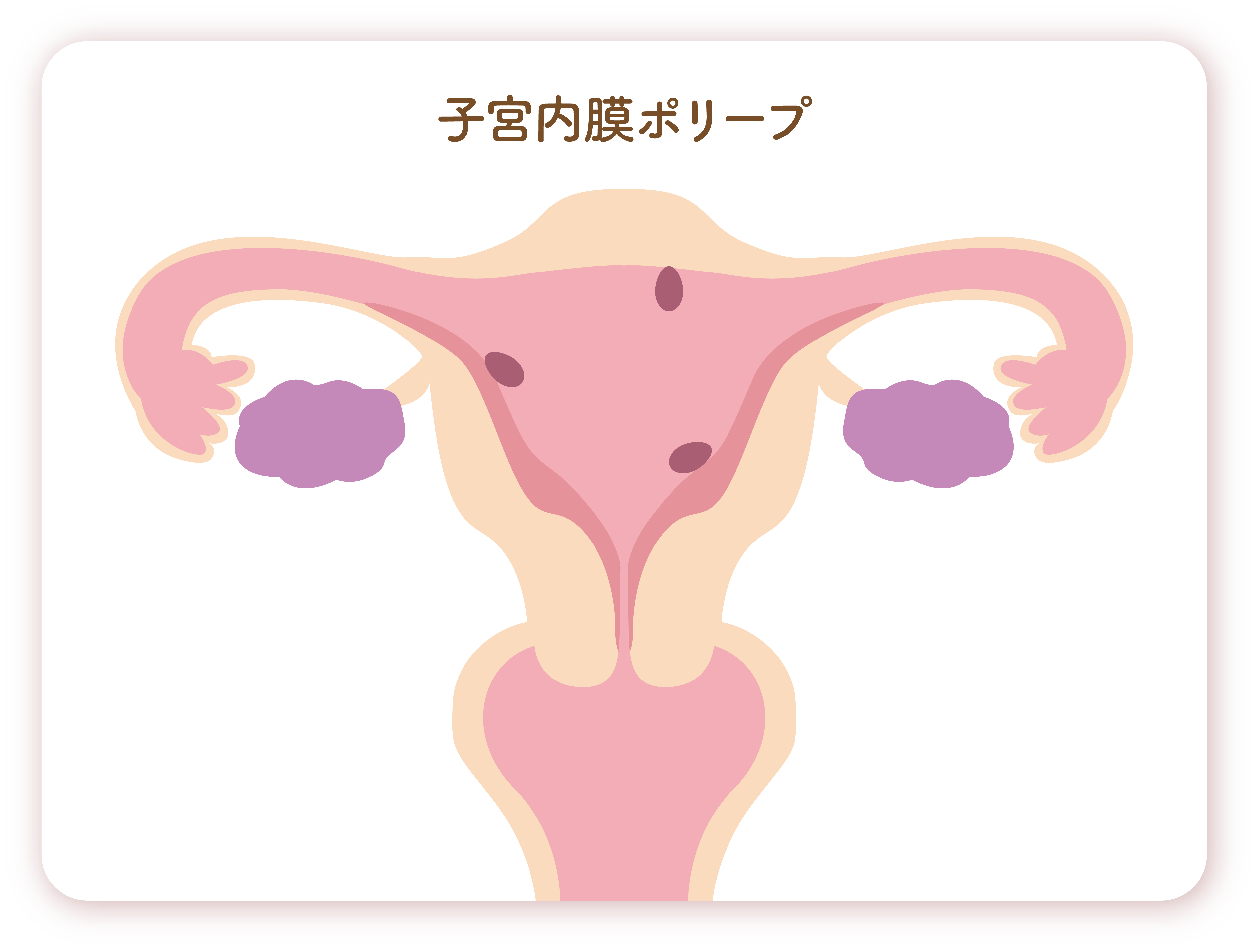

子宮因子

子宮因子

子宮因子とは、子宮に何らかの問題があって妊娠しにくくなる原因のことです。

子宮因子は主に着床障害と頸管因子の2つに分けられます。

①着床障害(ちゃくしょうしょうがい)

受精卵が子宮内膜にうまく着床できず、妊娠が成立しない状態です。

以下のような病気や異常が原因になることがあります:

・子宮筋腫:子宮にできる良性の筋肉で出来たこぶのようなもの。大きさや場所によっては受精卵の着床を邪魔します。

・子宮内膜ポリープ:子宮内膜にできる良性のやわらかいできもの。着床の妨げになることがあります。

・子宮内癒着(Asherman症候群):手術や感染などの影響で子宮の内側の壁がくっついてしまう状態。

・子宮奇形:生まれつき子宮の形に異常がある場合。受精卵がうまく育ちにくくなることがあります。

②頸管因子(けいかんいんし)

子宮の入り口である子宮頸管(けいかん)に問題があることで、精子が子宮の中まで進めなくなる状態です。

原因には:

・子宮頸管の狭窄(きょうさく):頸管が狭くなって、精子が通れない。

・頸管粘液不適合:排卵期に分泌される粘液の量が不足したり、精子との相性が悪い(精子不動化抗体)事により、精子が通りにくくなることがあります。

男 性 不 妊 症

造精機能障害

造精機能障害

精液の検査をすると、精子の数が少なかったり、動きが悪かったり、形に異常がある場合があります。

これらはそれぞれ次のように呼ばれます:

●乏精子症(ぼうせいししょう):精子の数が少ない

●精子無力症(せいしむりょくしょう):精子の動きが弱い、またはほとんど動かない

●精子奇形症(せいしきけいしょう):精子の形に異常が多い

これらの状態では、精子が卵子までたどり着けなかったり、卵管内でうまく受精できないことがあります。

そのため、妊娠しにくくなる原因のひとつになります。

これらの原因は特定されないものも多いですが、加齢や喫煙が影響を及ぼすことが知られています。

また、以下のような基礎疾患が原因となっている場合もあります。

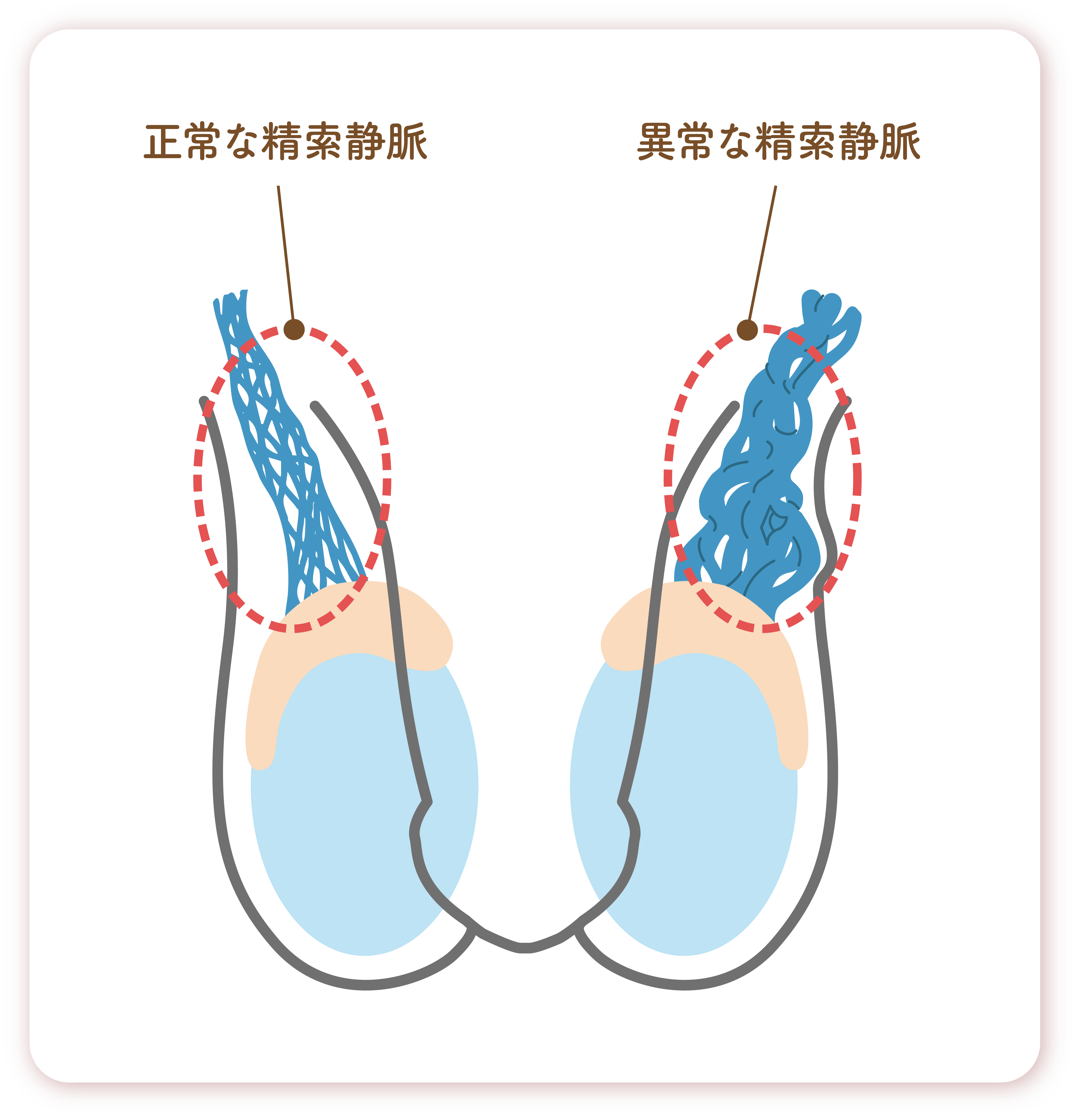

●精索静脈瘤

精巣の上部や周囲に集まる細かな静脈の血液の流れが滞って、血管が怒張・うっ血している状態です。これにより陰嚢内の温度が上昇するため、造精機能に影響すると考えられています。

主に左側に起こりやすいことが分かっており、一般の男性の8~23%、男性不妊患者の21~39%と高率に認められます。

●停留精巣

精巣が正常な位置=陰嚢内に位置しない状態のことをいいます。

精巣は胎児の頃にはおなかの中に存在し、妊娠30週くらいで陰嚢内に降りてきますが、途中で精巣が留まってしまう状態を停留精巣といいます。

陰嚢の中の温度は体温より低く、精巣の正常な発育と精子形成に適した環境となっていますが、停留精巣の場合、精巣がおなかの中やそけい部などに位置するため、体温に近い温度にさらされます。この高い温度が、精子の形成を妨げ、精子数が減ったり、精子の質が低下したりする可能性があります。

●内分泌障害

精子形成に関わるホルモンの分泌に異常がある状態です。生まれつきの疾患によるものや、外傷、感染症、腫瘍、放射線照射による影響、手術による影響などによって生じることもあります。

精路障害

精路障害

精子は、まず精巣(睾丸)で作られたあと、精巣上体 → 精管 → 尿道という道を通って体の外に出ます。

この通り道を「精路(せいろ)」といいます。

しかし、生まれつきの異常や、炎症、過去の手術などが原因で、この通り道がつまったり、傷ついたりすると、精子が外に出られなくなります。

このような状態を「精路通過障害(せいろつうかしょうがい)」と呼び、不妊の原因になることがあります。

また、逆行性射精(ぎゃっこうせいしゃせい)という状態もあります。

これは、射精のときに精子が正しい方向に出ずに、膀胱の中に逆流してしまう状態です。精子が体の外に出ないため、妊娠しにくくなります。

性機能障害

性機能障害

妊娠に関係する男性の問題として、勃起不全(ED)や性交のトラブル(性交障害)があります。

勃起不全(ED)とは、性的な興奮があっても、十分にペニスが硬くならなかったり、勃起が続かず性交ができない状態です。

性交障害にはいくつかのパターンがあります:

-マスターベーション(自慰行為)はできるが、性交渉(挿入行為)がうまくできない

-性交渉(挿入行為)はできるが、射精までいかない

これらの問題は、ストレス・疲労・飲酒・加齢などが原因となります。

★★★男性不妊の検査や治療も基本的に産婦人科で行っておりますので、受診をご希望の方は不妊治療専門医のご予約をお願い致します。不明点やお困りの事があれば日本人窓口にお問い合わせ下さい。

免 疫 因 子

免疫が原因の不妊について(免疫性不妊)

代表的な原因の一つが「抗精子抗体(こうせいしこうたい)」という体の中の“抗体”です。これは、体を守る役割をもつ免疫が、精子を異物とみなして攻撃してしまう状態のことです。

● 男性側に原因がある場合

男性の体の中で、何らかの理由(ケガ、炎症など)によって精子と血液が混ざると、免疫が精子を異物と勘違いし、攻撃するための抗体を作ってしまうことがあります。その結果、精子の動きが悪くなったり、精子自体が作られにくくなって、妊娠しにくくなります。これらの状態は、「精子不動化試験(SIT)」という血液検査で精子不動化値を測定することが出来ます。

● 女性側に原因がある場合

女性の体に抗精子抗体があると、腟の中に入ってきた精子の動きを止めたり、死なせたりしてしまうことがあります。また、人工授精で精子が子宮や卵管までたどり着いても、抗体の影響で精子が卵管の中で動けなくなり、受精がうまくいかないこともあります。

原 因 不 明 不 妊 症

現在の医療でも見つけにくい不妊の原因には、以下のようなものがあります。

● 卵管の「働き」に問題がある場合

検査で卵管が「通っている」と分かっても、その働きが正常かどうかまでは分かりません。

卵管は、排卵された卵子をキャッチしたり、卵子や精子、受精卵を運ぶという大切な役割をしています。

この機能は今のところ検査で直接確かめることができません。

● 精子と卵子が出会っても「受精しない」場合(受精障害)

精子と卵子がうまく受精できないことがあります。

通常、精子が卵子の膜を突き破って中に入り、カルシウムイオンの変化が起きることで卵子が活性化して受精しますが、その過程で何らかのトラブルが起こると受精できません。

体外受精では、通常60~80%が受精しますが、その割合が極端に低かったり、まったく受精しなかったりすると「受精障害」と診断されます。この問題は、通常の検査では見つけられず、体外受精をして初めて分かることが多いです。

こうした場合、**顕微授精(ICSI)**という方法で受精を助けることができます。

それでもうまくいかない場合は、卵子の「活性化障害」の可能性があり、カルシウムイオノフォアなどの特別な薬を使う治療が検討されます。

● 子宮に目に見える異常がなくても「着床」しない場合

検査で子宮に筋腫やポリープなどの目に見える異常(器質的異常)がないのに、

良い状態の受精卵を何度も子宮に戻しても着床しないことがあります。これを**反復着床障害(RIF)**と呼びます。

卵管の中で受精した受精卵は細胞分裂を繰り返して、「胚盤胞(はいばんほう)」という状態になって子宮にたどり着きます。

そのタイミングに合わせて、子宮の内膜も着床に適した状態に変わる必要があります。

しかし、この胚盤胞が子宮内膜にうまく接着できない、または奥まで浸み込めないことがあります。

このような場合には、

胚が着床しやすくなるように手助けする治療(アシストハッチング)

▶子宮内膜に炎症がないかの検査

▶着床に最も適した時期を調べる検査

▶免疫の異常がないかの検査

などを行い、それぞれに合った治療を検討していきます。