月 経 の 基 礎 知 識

月経周期とホルモンの変化

月経周期とホルモンの変化

月経周期は、卵胞期、排卵期、黄体期の3つに分けられます。卵胞期のうち月経があ る期間を、月経期と呼ぶこともあります。 女性ホルモンには、卵巣から分泌される「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲ ステロン(黄体ホルモン)」の2つがあり、毎月妊娠の準備としてエストロゲンとプロ ゲステロンが大きく変動しています。 エストロゲンは、子宮内膜を厚くして受精卵の着床を助け、妊娠に備える働きがあり ます。 プロゲステロンは排卵直後から分泌量が増える、妊娠を維持するためのホルモン で、基礎体温を上げ、受精卵が着床しやすいように子宮内膜を安定させ、乳腺を発 達させる働きもあります。 また、月経周期はエストロゲンやプロゲステロンだけではなく、脳下垂体から出る 卵胞刺激ホルモン(FSH)や黄体化形成ホルモン(LH)などさまざまなホルモンが 関連し合い、1つの周期をつくり出しています。

〈卵胞期〉低温期

〈卵胞期〉低温期・卵巣:FSHの刺激により卵胞が発育し、発育した卵胞からエストロゲンが分泌されます。

・ 子宮:エストロゲンの影響で子宮内膜が厚くなります。厚みを増した子宮内膜は、受精卵が着床しやすい環境に変化します。

〈排卵期〉高温期

〈排卵期〉高温期・基礎体温はプロゲステロンの影響を受け、低温期→高温期に徐々に上がります。

・卵巣:黄体化ホルモン(LH)が成熟した卵胞を刺激し(LHサージ)、卵巣から卵子が飛び出します。これを「排卵」と呼びます。

・子宮・卵管:精子が腟内から子宮内に侵入し、卵管内で卵子と出会い、「受精」します。

〈黄体期〉高温期

〈黄体期〉高温期・卵巣:排卵した卵胞は「黄体」となり、プロゲステロンとエストロゲン(主としてプロゲステロン)を分泌します。

・子宮:受精卵が着床しやすいように子宮内膜がさらに厚くなります。

〈月経期〉低温期

〈月経期〉低温期・卵巣:受精卵が着床しないと黄体は約2週間でその機能がなくなり、「白体」に変化して消失してしまいます。プロゲステロンの分泌も急激に減ります。

・子宮:受精卵が着床しなければプロゲステロンの分泌が低下するので厚くなった分の子宮内膜が剥離して、出血とともに子宮外に排出されます。これが「月経」です。

・プロゲステロンの低下により、基礎体温が下がります。

妊 娠 の 基 礎 知 識

妊娠のしくみ

妊娠のしくみ

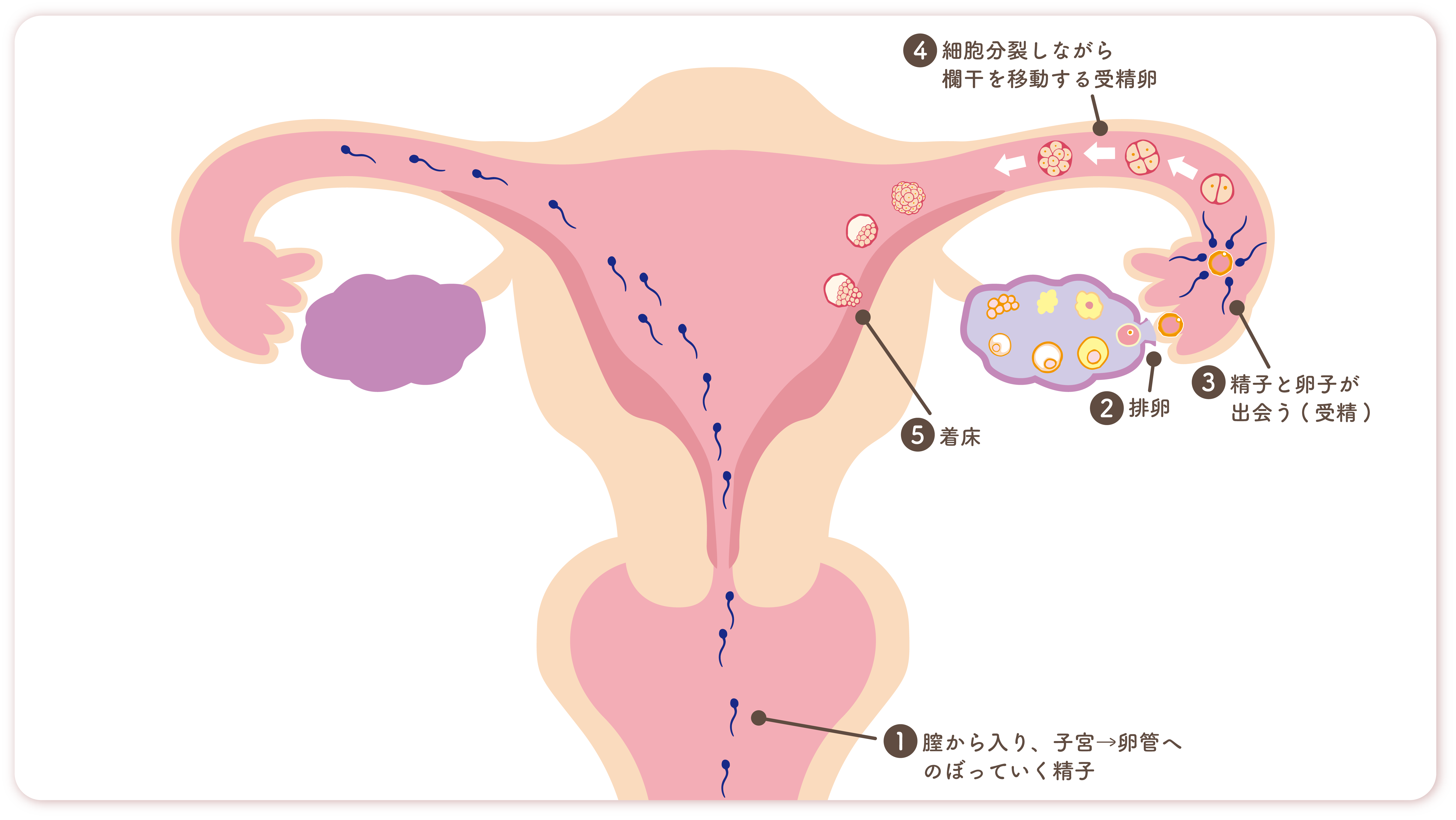

排卵の頃に性行為が行われると、

不妊とは、①から⑤までのどこかに障害がある場合に起きます。

不妊とは、①から⑤までのどこかに障害がある場合に起きます。

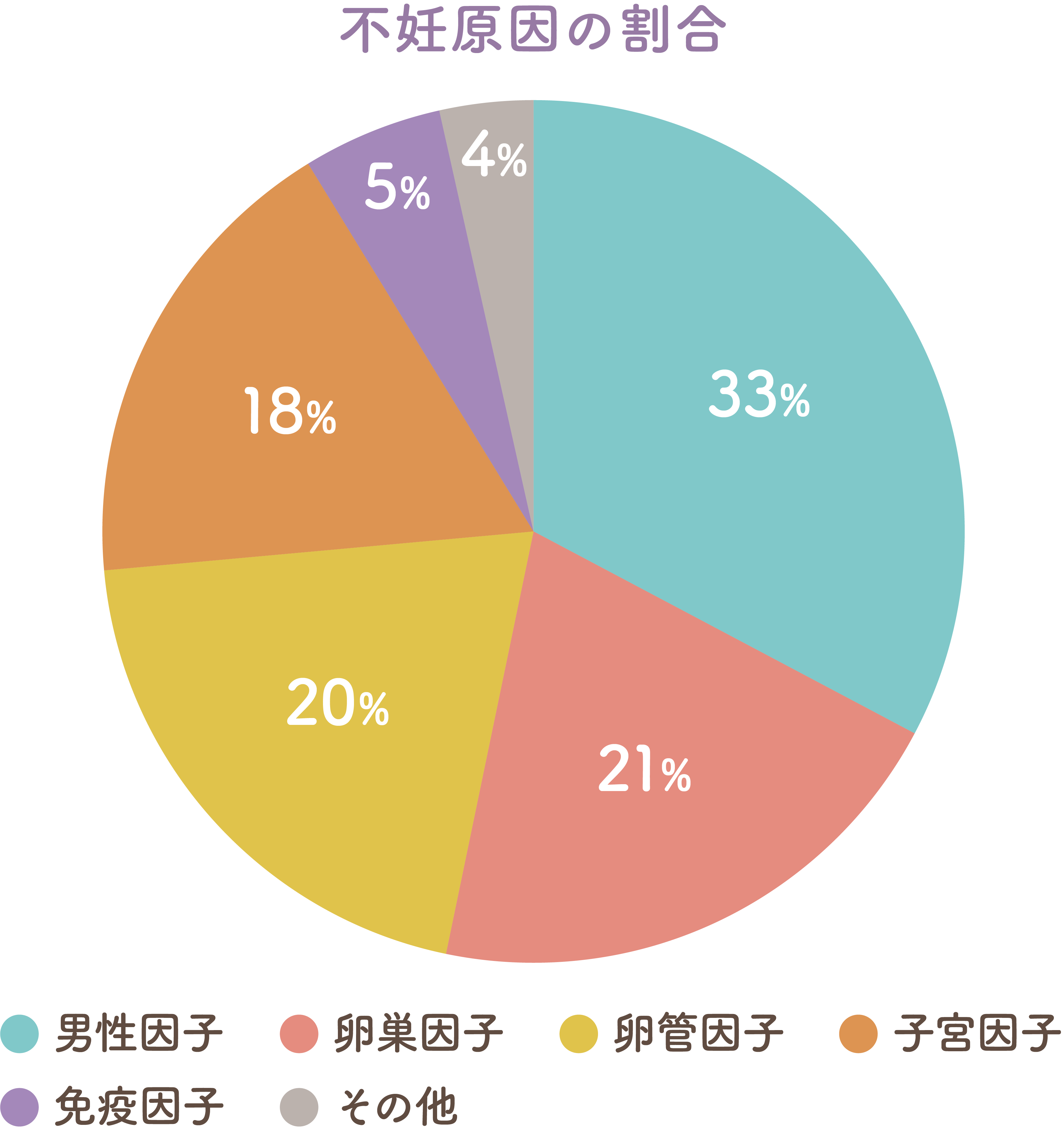

不 妊 の 原 因

不妊症の定義

不妊症の定義

日本の産婦人科学会によると、「健康な男女が子どもを望んで、避妊せずに性交を続けているのに、1年間妊娠しない場合」を「不妊」といいます。

一般的に、生殖能力が正常なカップルが避妊をせずに性交渉を行った場合では、1か月ごとに約20%の確率で妊娠し、半年で約73.8%、1年で約93.1%のカップルが妊娠すると言われています。

しかし、不妊の原因がある場合は、妊活の期間に関係なく、早期の病院の受診と検査や治療が望まれます。

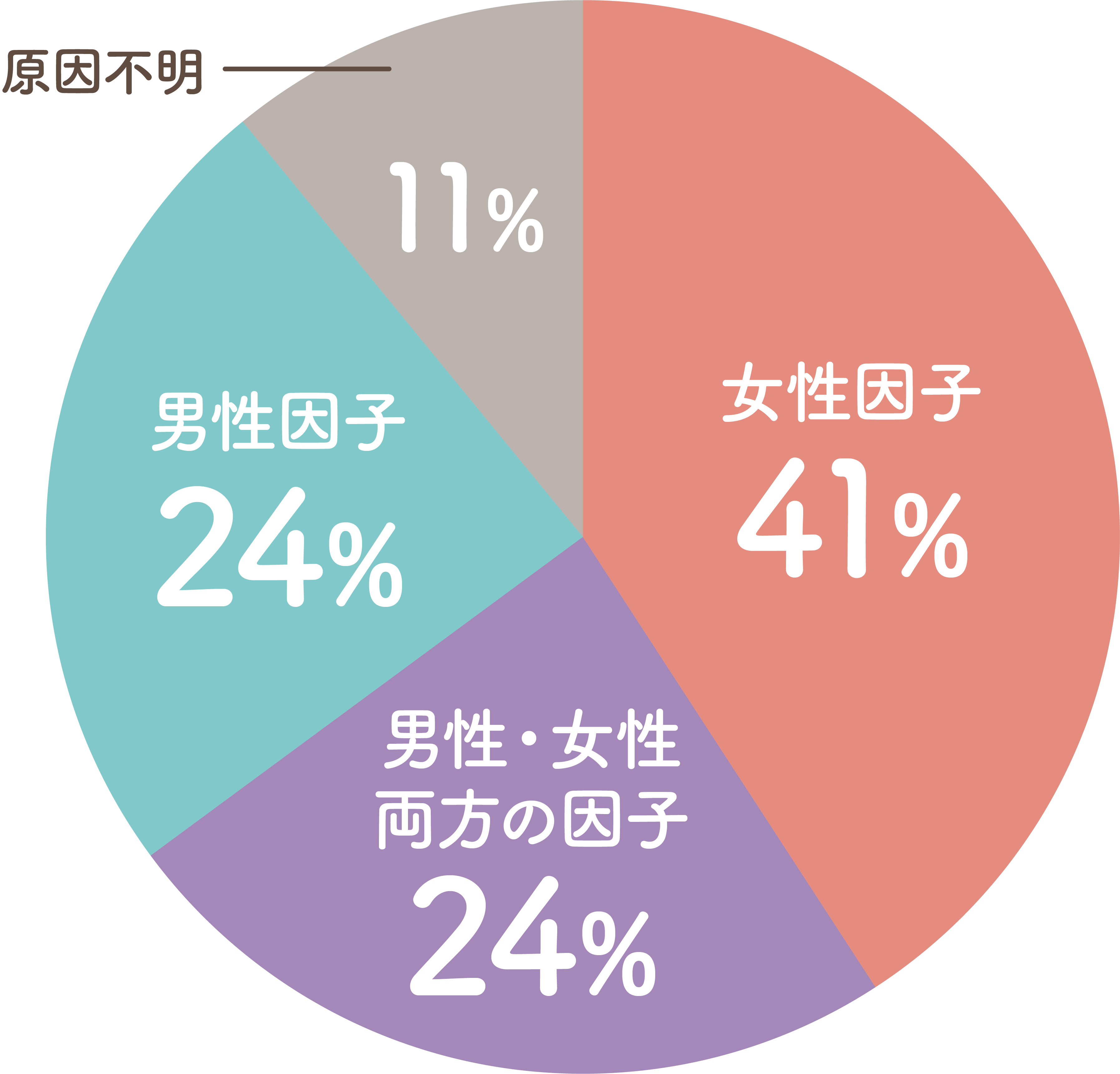

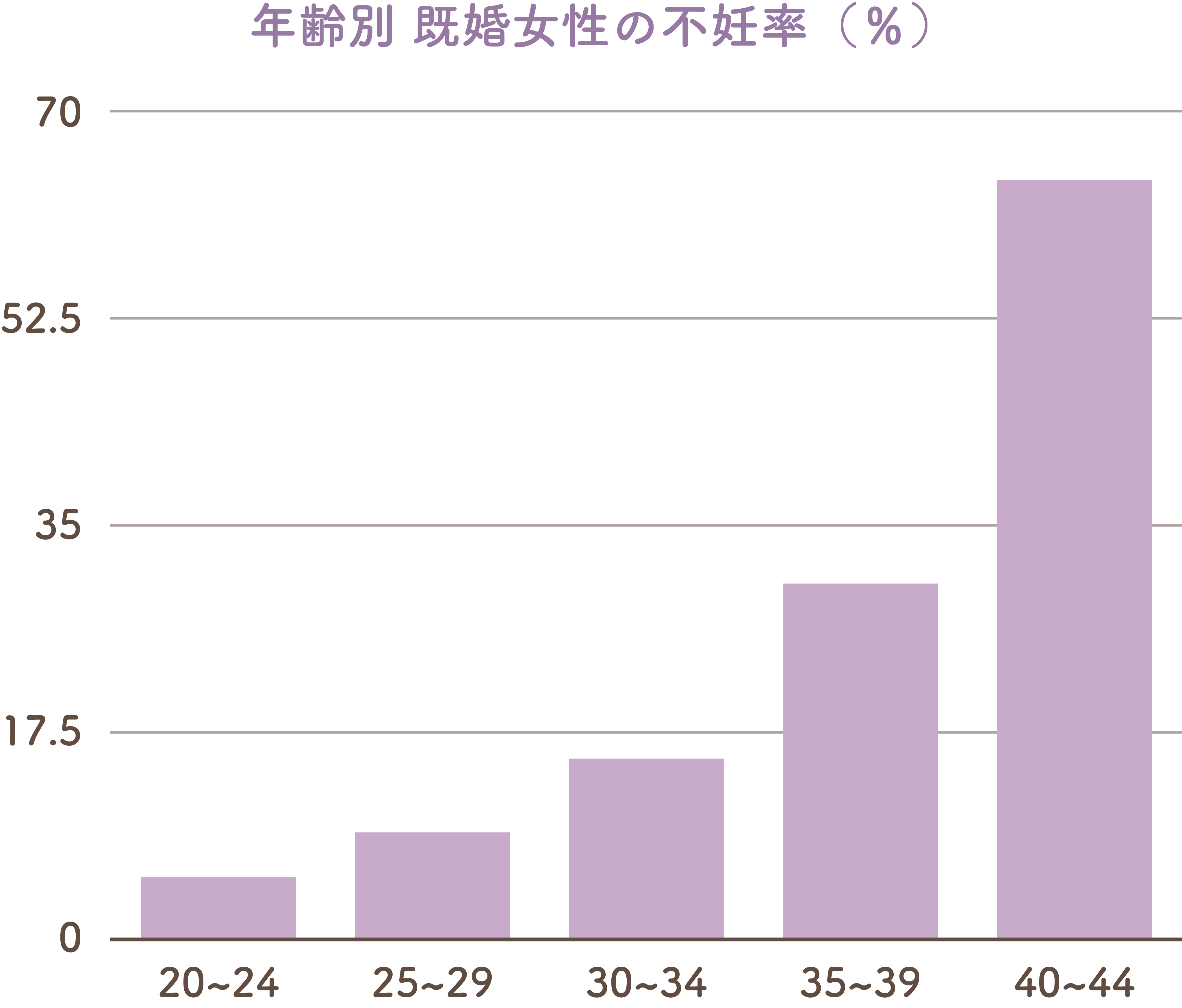

日本で挙児を希望するカップルの10~15%が不妊であり、健康な夫婦の1割以上が不妊に悩んでいると考えられています。また、女性の加齢と不妊は密接に関係し、不妊の割合は20歳代前半までは5%以下ですが、20歳代後半より9%前後の不妊率になり、30歳代前半で15%、30歳代後半で30%、40歳以降では約64%が自然妊娠の望みがなくなると推定されています。